医疗器械外观设计要求

现如今,在医疗领域中,产品的外观设计远不止于美学表达,而是融合了医学、工程学、人机交互与心理学等多学科智慧的复杂课题。医疗器械直接关乎患者的生命安全与诊疗效率,其外观设计需在严谨的功能性、安全性与人性化需求之间达成精妙的平衡。下面小编将从五个维度探讨医疗器械外观设计的核心要求,揭示这一领域的设计哲学。

一、功能性优先:以用户体验为中心的设计逻辑

医疗器械的本质是工具,外观设计必须服务于其核心功能。设计师需从医护人员与患者的双重视角出发,构建高效、直观的交互界面。

人机工程学适配

操作手柄的尺寸、按键布局需符合人体手部力学特征,降低长时间使用的疲劳感;

显示屏幕的倾斜角度、字体大小需适配不同身高和使用场景,确保信息读取无障碍。

易清洁性与抗污染设计

采用无缝拼接、圆角过渡工艺,避免清洁死角;

表面材质需耐受高频次消毒剂擦拭(如ISO 10993标准认证的抗菌涂层)。

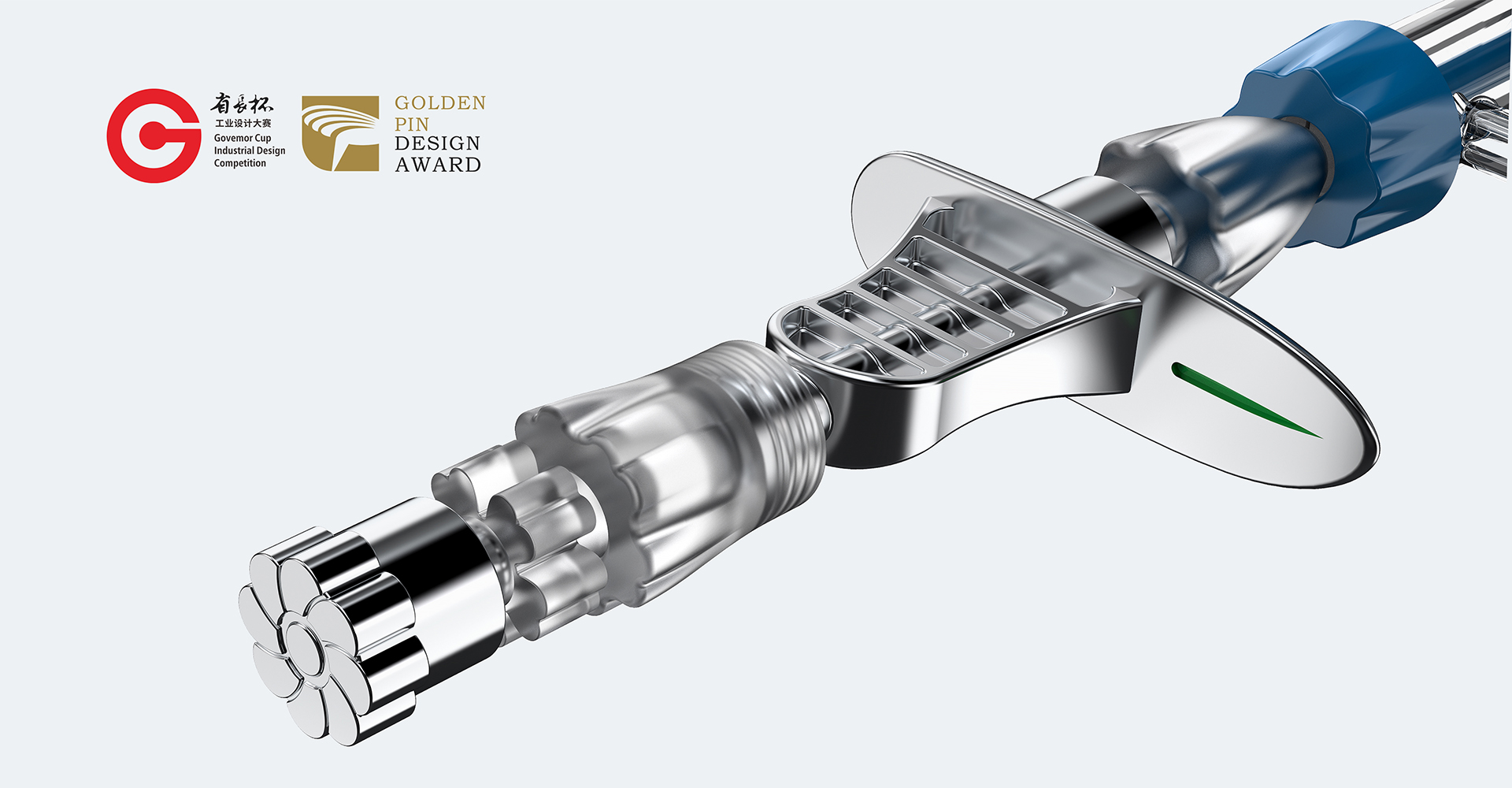

模块化与可扩展性

通过标准化接口设计实现功能组件的快速更换,如便携式超声设备的探头系统。

二、安全性的视觉传达:消除恐惧,建立信任

医疗环境常伴随患者的焦虑情绪,外观设计需通过视觉语言传递安全感与专业性。

形态的“去工业化”

采用柔和的曲线替代机械棱角,例如核磁共振设备(MRI)的舱体设计常以流线型包裹技术元件,缓解患者的封闭恐惧;

儿童专用设备的“玩具化”设计(如卡通造型血糖仪)可降低抵触心理。

色彩的心理学应用

白色与浅蓝色系传递洁净与科技感,适用于手术室设备;

暖色调(如淡黄色)用于康复器械,营造舒缓氛围。

风险警示的直观化

通过色块分区(红色代表高风险操作区)、触觉反馈(凹槽防误触)提升操作容错率。

三、智能化时代的界面融合:科技隐于无形

随着AI与物联网技术的渗透,医疗器械外观需解决“技术显性化”与“使用简约化”的矛盾。

交互界面的去冗余设计

集成触摸屏与实体按键的混合控制面板,兼顾效率与应急操作;

增强现实(AR)导航通过投影指示替代复杂菜单层级。

设备状态的视觉反馈

呼吸灯效提示运行状态(如绿色常亮=待机,蓝色闪烁=工作中);

声音与震动信号的差异化设计,避免警报疲劳。

四、法规与伦理的双重约束

医疗器械设计必须遵循严格的国际标准,同时回应社会伦理期待。

合规性设计

材料选择需符合FDA、CE或GB 9706等法规的生物相容性要求;

辐射类设备(如CT机)的外壳需内置电磁屏蔽层并通过IEC 60601测试。

普惠性考量

为低收入地区设计低成本可拆卸设备(如模块化制氧机);

老年友好设计(大字体标签、防滑握把)提升弱势群体可及性。

经过小编以上内容了解到,优秀的医疗器械外观设计,是理性与感性的交响曲。它既需要工程师的精密计算,也离不开设计师的人文洞察。在医疗技术飞速迭代的今天,唯有将“以人为中心”的理念贯穿设计全程,才能让冷硬的器械焕发生命的温度,真正成为守护健康的沉默伙伴。