医疗器械产品外观设计的十大原则

医疗器械的外观设计不仅是产品功能的延伸,更是保障医疗安全、提升用户体验的关键环节。在技术驱动与人文关怀并重的医疗场景中,优秀的外观设计需兼顾功能性、安全性和情感价值。以下是鲸禧设计的小编从专业视角总结医疗器械外观设计的十大核心原则,为行业提供系统性参考。

一、功能性优先:形式追随医疗需求

医疗器械的核心价值在于其临床功能,外观设计需以实现医疗目标为首要原则。例如,手术器械的握持区域需符合人体工学曲线,确保长时间操作的稳定性;影像设备的控制面板布局需与操作流程高度匹配,减少医护人员认知负荷。设计应避免过度装饰,通过形态语言直观传达产品用途,如急救设备的红色警示标识与流线型轮廓设计,强化紧急场景下的识别效率。

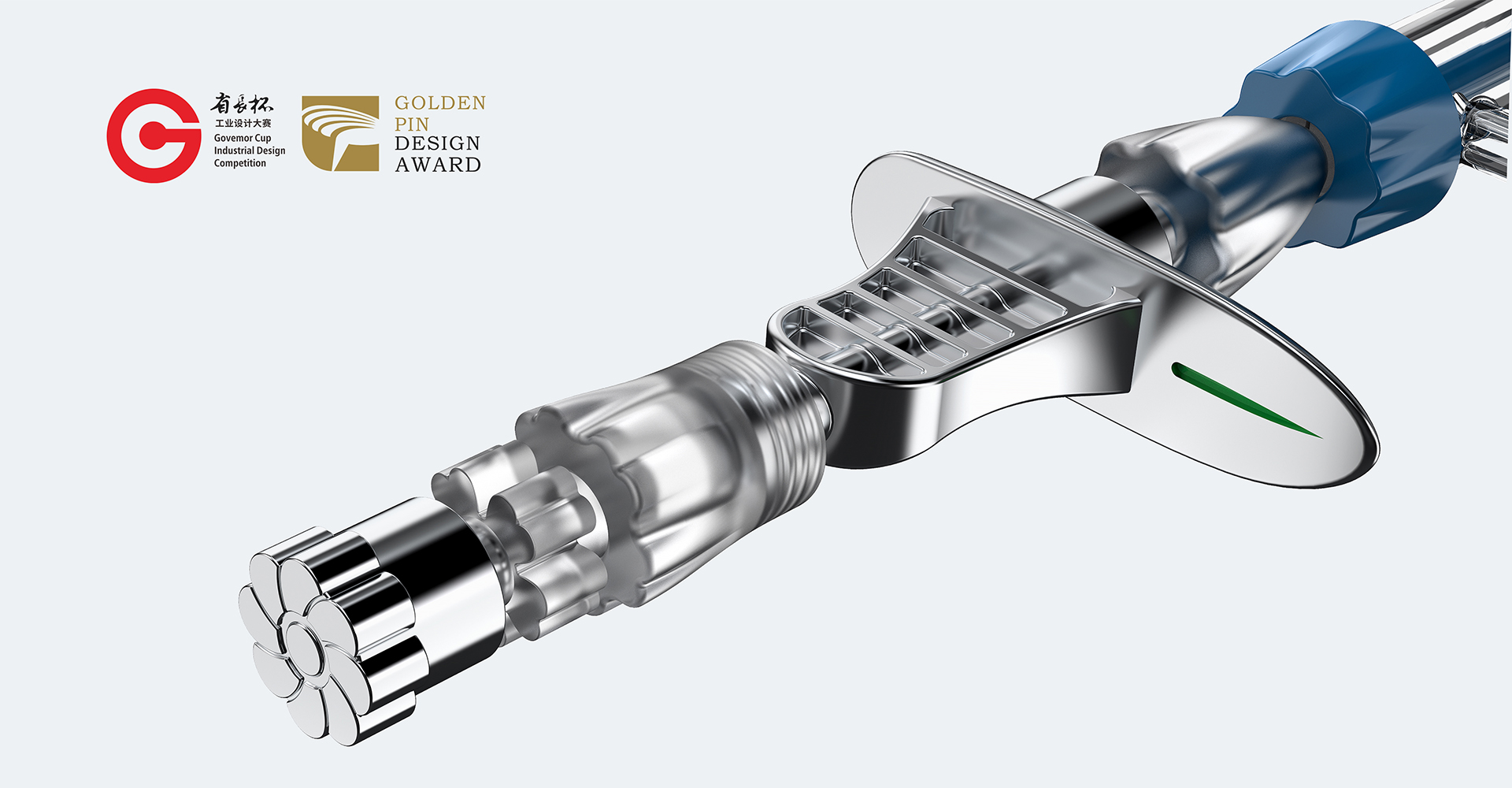

二、安全性设计:防错与风险防控

医疗场景的容错率极低,外观设计需融入多重安全机制。采用颜色编码(如静脉注射管路的蓝色标识)、形状区分(如不同规格接口的异形设计)降低误操作风险;边缘倒角处理、无缝隙结构避免生物污染;符合IP防护等级的密封设计确保设备在特殊环境中的稳定性。例如,胰岛素笔的剂量调节旋钮采用阻尼反馈设计,防止误触导致剂量偏差。

三、合规性导向:符合法规与标准

医疗器械需严格遵循ISO 13485质量体系、IEC 60601电气安全标准及各国监管要求。外观设计阶段即需考虑电磁兼容性(EMC)、生物相容性等指标,例如植入式设备的表面处理需通过ISO 10993生物相容性测试。同时,产品需预留足够的标识空间以符合UDI(唯一设备标识)追溯要求,确保全生命周期可追溯性。

四、人机工程学:适配多元用户群体

医疗设备使用者涵盖不同年龄、体能及操作习惯的医护人员与患者。设计需考虑握持力分布(如超声探头的手柄直径优化)、界面可读性(如监护仪屏幕的眩光控制)及无障碍操作(如可调节高度的检查床)。针对特殊场景,如儿科设备需采用圆润造型与柔和色彩降低儿童恐惧感,体现设计的人文温度。

五、易用性提升:简化交互流程

通过设计降低学习成本是提升医疗效率的关键。采用模块化布局(如呼吸机的参数调节区与显示区分区明确)、状态可视化(如输液泵的进度条与声光提示)减少操作步骤;符合Fitts定律的触控目标尺寸设计(如急诊设备的紧急按钮直径≥20mm)确保快速精准操作。例如,自动体外除颤器(AED)通过语音引导与图标指示,使非专业人员也能快速上手。

六、清洁与维护友好:延长设备寿命

医疗环境的特殊性要求设备具备抗腐蚀、易消毒特性。外观设计需避免复杂缝隙(如采用一体化成型外壳)、使用耐化学腐蚀材料(如医用级PC/ABS),并设计快速拆装结构(如可分离式电池仓)。例如,手术无影灯的关节部位采用密封轴承设计,支持高温高压灭菌,满足层流手术室的无菌要求。

七、情感化设计:缓解医疗焦虑

医疗器械的“冷科技”形象正通过设计语言被重塑。通过色彩心理学(如儿科设备的马卡龙色系)、材质触感(如硅胶包裹减少冰冷感)及拟物化形态(如雾化器的鲸鱼造型)降低患者紧张情绪。日本某品牌核磁共振仪通过星空投影与音乐播放功能,将检查过程转化为沉浸式体验,显著提升儿童配合度。

八、品牌识别度:构建专业形象

在同质化竞争中,外观设计成为传递品牌价值的重要载体。通过标志性设计语言(如GE医疗的“极光”系列蓝白配色)、家族化造型基因(如飞利浦医疗设备的环形呼吸灯)强化品牌认知。同时,需平衡创新与行业惯例,避免因过度颠覆导致用户认知成本增加。

九、可持续性考量:全生命周期设计

环保理念正渗透医疗领域,设计需兼顾可回收性与能效优化。选用可降解材料(如玉米淀粉基生物塑料)、模块化设计延长产品寿命(如可升级的监护模块)、低功耗待机模式减少能源消耗。例如,便携式心电图机采用太阳能辅助供电,适配偏远地区医疗场景。

十、场景化适配:从医院到家庭

医疗场景的多元化要求设计具备环境适应性。院内设备需注重耐用性与专业性(如ICU设备的金属质感),家用设备则需强调便携性与亲和力(如血糖仪的卡片式设计)。通过场景化设计,实现医疗资源从专业机构向家庭场景的延伸,推动医疗普惠化进程。

医疗器械外观设计是科学、艺术与伦理的交织。十大原则的核心,在于以用户为中心构建安全、高效、有温度的医疗体验。未来,随着材料科学、人工智能与物联网技术的融合,医疗器械设计将进一步突破功能边界,成为推动医疗模式变革的重要力量。设计师需始终铭记:每一个设计决策的背后,都是对生命的敬畏与守护。